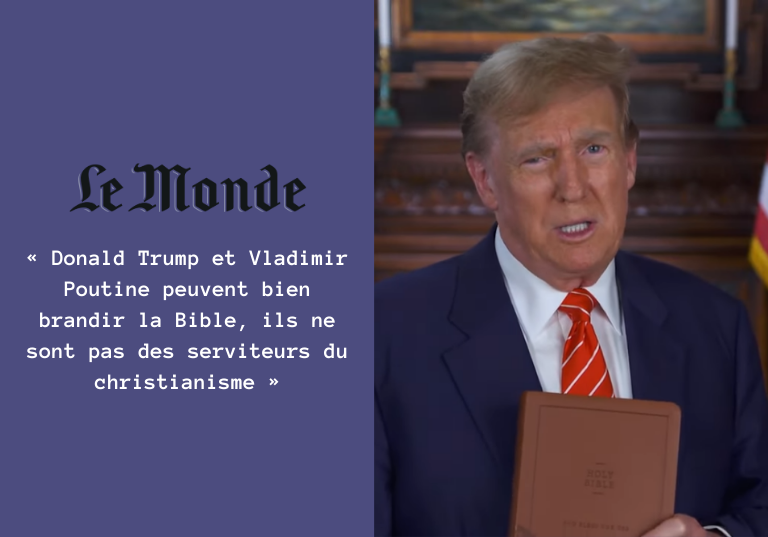

« Donald Trump et Vladimir Poutine peuvent bien brandir la Bible, ils ne sont pas des serviteurs du christianisme »

11 avril 2025

Donald Trump et Vladimir Poutine ont en commun d’être à la tête de deux des plus grandes puissances de la planète. Mais aussi de se poser en défenseurs du christianisme tout en faisant la promotion décomplexée de la loi du plus fort. Cette posture a incité les enseignants-chercheurs et théologiens de l’Institut catholique de Paris, dont sœur Catherine Fino, salésienne de Don Bosco, réunis autour de Anne-Sophie Vivier-Muresan, doyenne de la faculté de théologie et de sciences religieuses de l’ICP et Emmanuel Petit, recteur de l’ICP, à signer une tribune que le quotidien Le Monde a décidé de publier.

Catherine Fino, salésienne de Don Bosco, théologienne à l’ICP.

Parmi les signataires : Gilles Berceville, professeur de théologie ; Catherine Fino, salésienne de Don Bosco, professeure de théologie ; Isaïa Gazzola, maître de conférences en théologie ; Isabelle Morel, professeure de théologie ; Emmanuel Petit, recteur de l’Institut catholique de Paris (ICP) ; Christian Pian, enseignant émérite de théologie ; Patrick Prétot, professeur de théologie ; David Sendrez, maître de conférences en théologie ; Jean-Louis Souletie, professeur de théologie ; Anne-Sophie Vivier-Muresan, doyenne de la faculté de théologie et de sciences religieuses de l’ICP ; Stéphane Beauboeuf, maître de conférences, exégèse biblique ; Anne-Sophie Breitwiller, maître-assistant, théologie ; Véronique Brouard, maître-assistant, théologie ; Marie Caroline de Marliave, maître de conférences, théologie ; Manon Des Closières, maître-assistant, théologie ; Florent Dumontier, maître-assistant, théologie ; Anne-Solen Kerdraon, maître de conférences, théologie ; Roland Lacroix, maître de conférences, théologie ; Arnaud Montoux, maître de conférences, théologie ; Béatrice Oiry, maître de conférences, exégèse biblique ; Jocelyne Picard, maître-assistant, théologie ; Olivier Praud, maître de conférences, théologie ; David Sendrez, maître de conférences, théologie ; Sophie Ramond, professeur, exégèse biblique ; Katherine Shirk-Lucas, maître-assistant, théologie ;

Voici le texte de la tribune :

On ne peut comparer les institutions politiques de la Russie et des Etats-Unis ni le mode d’accès au pouvoir de leurs deux présidents. Cependant, Donald Trump et Vladimir Poutine ont en commun d’être à la tête de deux des plus grandes puissances mondiales, de partager un nationalisme identitaire et un autoritarisme avéré, redéfinissant les relations internationales et remettant en question les valeurs démocratiques d’une manière sidérante.

Par-delà l’histoire religieuse de leurs Etats respectifs qui entraînent un lien différencié au politique, on peut encore rapprocher leur façon de se poser en défenseurs du christianisme. Arguant de cette attitude, ils se vantent paradoxalement de la pire brutalité dans les rapports entre Etats (et avec les oppositions nationales) et ils font la promotion décomplexée de la loi du plus fort.

Dans le même temps, les mêmes réclament un christianisme identitaire pour régler l’espace privé. C’est là l’occasion – et ce gain non négligeable est marqué de la pire des mesquineries – de donner au détenteur du pouvoir une légitimité trouble qui sollicite la dimension du divin afin d’apparaître comme l’homme fort providentiel inscrit par principe dans un registre d’exception par rapport au fonctionnement habituel des institutions.

Une morale politique complètement hors champ

Cette séparation entre un christianisme domestique et un darwinisme politique est parfaitement contraire à l’Evangile, lequel requiert des disciples du Christ qu’ils changent le monde (et non pas seulement la communauté) en le rendant plus humain. Limiter le périmètre des valeurs chrétiennes à la sphère de la morale privée pour laisser la morale politique complètement hors champ, c’est dévitaliser l’Evangile en lui déniant toute pertinence et toute validité dès lors qu’il s’agit de la « vraie vie », là où les enjeux sont particulièrement et collectivement décisifs.

Donald Trump et Vladimir Poutine peuvent bien brandir la Bible ou s’afficher avec ostentation dans des célébrations liturgiques chrétiennes, ils ne sont pas des serviteurs du christianisme. Il s’agit, chez le président des Etats-Unis comme chez le président de la Fédération de Russie, de mettre en œuvre des formes de populisme qui relèvent en fait du « mépris des faibles » et, partant, ils « défigurent le terme de “peuple” » puisqu’en réalité le peuple dont il est parlé « n’est pas le vrai peuple » (pape François, Fratelli tutti, paragraphes 155 et 160).

Défendre et de promouvoir le bien commun

Qui plus est, la pratique du pouvoir politique qu’entendent mettre en œuvre ces deux présidents apparaît comme totalement oublieuse du bien commun – à commencer par celui de leur propre pays – en son sens véritable. Pour nous, il importe de dire que de telles politiques sont en contradiction avec l’enseignement constant de la doctrine sociale de l’Eglise catholique qui a toujours soutenu que l’Etat a comme responsabilité première de défendre et de promouvoir le bien commun et un bien commun ouvert à l’universel.

C’est ainsi que le pape Benoît XVI rappelait, en 2009, que « la communauté politique d’abord doit prendre en charge la recherche du bien commun », de façon conjointe avec l’activité économique, en ayant précisé que « le bien commun et l’engagement en sa faveur ne peuvent pas ne pas assumer les dimensions de la famille humaine tout entière, c’est-à-dire de la communauté des peuples et des Nations ». (pape Benoît XVI, Caritas in veritate, paragraphes 36 et 7).

Le culte de l’homme fort

C’est ce sens du bien commun que le pape François a rappelé, dans sa lettre aux évêques des Etats-Unis du 10 février, pour condamner le « programme de déportation de masse » envisagé par Donald Trump en matière de politique migratoire : « Le véritable bien commun est promu lorsque la société et le gouvernement, avec créativité et le strict respect des droits de tous (…) accueille, protège, promeut et intègre les plus fragiles, sans défense et vulnérables. »

Il serait par ailleurs imprudent de penser que les considérations présentes ne concerneraient ni l’Europe ni la France. Des acteurs politiques, culturels et économiques de premier plan œuvrent ouvertement, sur notre continent et dans notre pays, à l’importation du culte de l’homme fort. Certaines personnalités vont jusqu’à revendiquer leur foi chrétienne pour justifier leur engagement auprès de partis qui souhaitent inscrire dans la Constitution le principe d’une priorité nationale qui légitimerait, de fait, la mise en œuvre d’une xénophobie d’Etat. Or, il n’est pas possible de prétendre défendre le christianisme avec des méthodes et des visées qui bafouent les valeurs de l’Evangile.

Être animé d’une dynamique de solidarité

Les acteurs dont il vient d’être question ne peuvent prospérer que si les citoyens acceptent de réduire la société à un terrain de jeu pour la satisfaction des désirs individuels, et l’Etat au rôle de garant du consumérisme. Or, le citoyen n’est ni seulement ni d’abord un consommateur ou une force de travail dans une logique concurrentielle. Il a le devoir de tenir compte de son insertion dans une société dont il porte, avec d’autres, le projet. Puisse celui-ci être animé d’une dynamique de solidarité.

L’un des maîtres à penser des « faucons » américains, Samuel Huntington, voyait le monde à travers le prisme d’un choc des civilisations, vision qui a contribué à alimenter la méfiance et même l’hostilité à l’égard du monde musulman. Or, nous sommes surtout les tristes témoins d’une maladie endogène, d’un conflit qui dresse l’Occident contre lui-même, dans lequel les institutions chrétiennes n’ont pas su ou pas voulu être un frein, voire se sont laissées complaisamment utiliser.

Enfin, il semble malheureusement important de rappeler qu’aucune considération de profit économique ou de conflit culturel ne peut prévaloir sur la recherche de la paix. Comme le rappelait le pape Jean-Paul II dans son message pour la Journée mondiale de la paix du 1er janvier 2002, « il n’y a pas de paix sans justice, il n’y a pas de justice sans pardon ».